| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 레오루

- SymaG

- 극채색

- 일기

- 이토 카시타로

- 하야시케이/KEI

- 불러보았다

- Nice to meet you.

- 보컬로이드

- 40mP

- 시마지이

- こゑだ

- 요네즈 켄시

- 코에다

- BUMP OF CHICKEN

- 감상

- 가사 번역

- 極彩色

- Supercell

- 니코동

- Nameless

- りぶ

- 伊東歌詞太郎

- No title

- 하츠네 미쿠

- れをる

- GUMI

- 월피스카터

- 요루시카

- 요네즈켄시

- Today

- Total

창작과 번역의 코티지

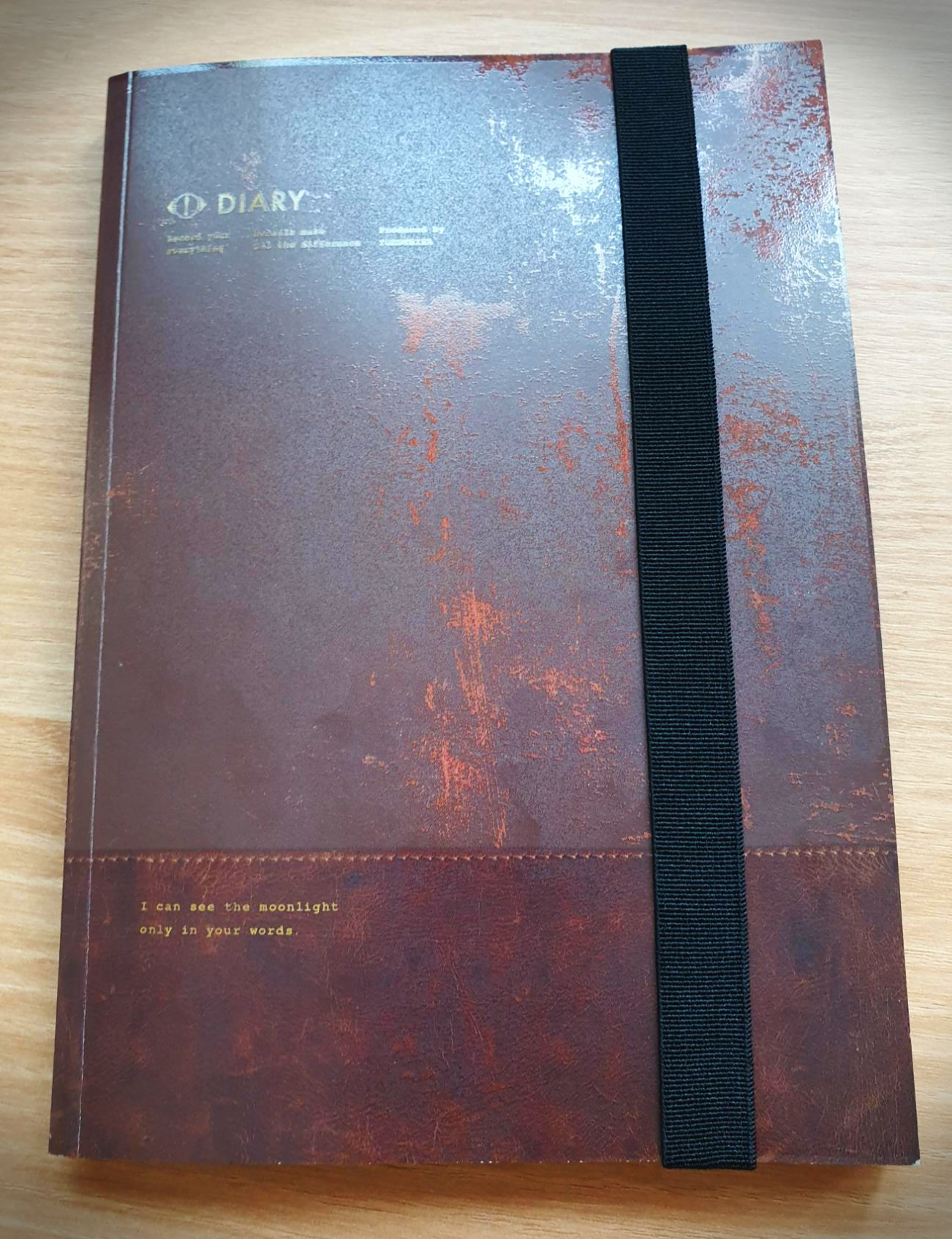

요루시카의『엘마』앨범이 왔다 본문

엘마의 일기장 자체가 케이스.

일기장 맨 뒤에 사진과 앨범 CD가 동봉되어 있다.

일기의 내용은 무척 상세했다.

그 상세한 수준이 일기라기보다는 필사적으로 두 사람의 만남과 그 행적을 기록한 자전에 가까운 느낌이다.

한번 쭉 읽어보았는데 일기장 속 엘마는 내가 기대했던 것 이상으로 자신의 마음을 솔직히 고백하고 있었다.

연출된 그의 필적이나 여행을 마칠 즈음의 일기를 더듬다보면 엘마는 참 강한 사람이라는 걸 느낀다.

삶의 좌절에는 다양한 형태가 있다는 것.

스물 일곱의 에이미든 여행의 끝자락에 선 엘마든.

비극을 그저 비극으로 남겨두지 않으려는 태도로서의 두 사람은 참 아름답다.

아름답지만... 픽션을 조금 현실로 끌어당기면 조금 무섭고 슬픈 이야기이기도 하다.

이 블로그에 두서없이 적었던 요루시카 서사의 해석방향은 엘마의 발화 속에 거짓이 있으리라는 확신을 기반으로 하고 있었다. 엘마의 창작 태도는 어딘가 이상했다. 요루시카 미니앨범 곡은 병적일 정도로 특정한 시점의 배경, 사건, 인물만을 그려내고 있었다. 가사 속의 초점이 명확하지 않아서 시의 발화자가 누구인지를 알기 어려웠지만 그 시어나 주제는 모든 곡에서 거의 동일했다.

그래서 나는 막연히 요루시카의 모든 곡이 사랑하는 사람을 잃은 한 사람의 넋두리같은 것이라고 생각했다.

미니앨범 속에서 두 사람은 서로 소통이 제대로 되는 모양새가 아니었다. 두번째 풀앨범이 나오기 전에는 「카틀레야」라는 곡 때문에 남성 측 캐릭터를 카틀레야라고 잠정적으로 불렀는데 이 카틀레야인지 에이미인지의 심정을 되짚어가는 방식이 추모에 가까운 것이라서 첫번째 풀앨범 『그래서 나는 음악을 그만두었다』이 나오고 나서는 "아, 이 모든 곡들이 에이미에 대한 장송곡 같은 거구나"라고 추론했다. 에이미의 편지나 사진도 결국 엘마의 미련과 자기만족을 위한 상상에서 기인하는 것이라고. 그게 비극의 전형이니까.

하지만 엘마와 에이미의 관계는 거짓투성이가 아니라 일종의 공백이었다. 비록 서로 속내를 마음껏 밝히지는 않았다 한들 그것을 하나의 공백으로 여기고 존중했다. 그럴 수밖에 없었던 에이미 개인의 운명적인 배경도 있었다.

에이미의 상실 자체는 비극이다. 그가 작가주의를 신봉하고 오스카 와일드의 문학적 태도에 골몰했던 까닭은 에이미 본인이 인간의 실존적 위기 앞에 적나라하게 놓여 있었기 때문이다.

죽음 앞에서 비참하게 발버둥치는 것.

그것을 옆에서 지켜보아야만 했던 엘마.

여기까지만 나왔더라면 두사람의 이야기는 고작 비극에 지나지 않았으리라.

그런데 정말로 에이미는 스웨덴으로 넘어갔다. 거기서 스스로와 대면하고 그 결과를 자신의 뮤즈인 엘마에게 진솔한 편지로 남긴다. 이 편지는 상냥하지 않다. 나의 죽음을 잊으라고 하지 않는다. 에이미는 스스로 죽음을 선택할 것임을 암시하지만 동시에 음악, 신, 철학 등 인간이 가장 이데아적이고 본질적이며 영원불멸하다고 여기는 것들을 이야기하고 있다. 이는 "음악을 그만두었다"고 선언하는 것과 첫번째 앨범 부록의 8/31자 편지에서의 반전을 통해 그리고 이번 앨범 마지막 수록곡인 「노틸러스」로써 확실한 어조로 또박또박 "나는 (너의) 음악 속에서 영원히 살아갈 거야"라는 악마의 속삭임처럼 읽힌다.

영생이란 없다. 물론 역사적이고 언어적이며 구조적인 불멸이란 존재한다.

이름을 남기는 것. 단명한 록스타는 그 음악사 안에서 영원한 이름을 남기면 후대의 사람들은 이를 숭앙한다.

하지만 이름을 남긴다는 건 개인과 개인의 관계에서는 성립하지 않는다. 수많은 사람들이 살아가면서 록스타의 음악을 즐기고 그의 이름을 몇 번 연호하는 것쯤은 쉬운 일이나 단 한 사람만이 끊임없이 죽은 이의 이름을 부르짖는 행위는 일종의 강신降神이다. 에이미가 엘마에게 그런 무당의 행위를 강요한 것은 아니지만 한없이 진지한 성격인 엘마가 에이미의 편지를 읽고 그의 행적을 좇아 결국 『엘마』라는 이름을 기꺼이 받아들였을 때, 엘마는 오직 에이미만을 위한 일종의 무당이 된 것이다.

이제 엘마는 에이미라는 신을 모시고 마음껏 노래하고 춤추고 시를 쓰고 그렇게 앨범을 만든다.

음악은 강신을 위한 완벽한 도구다. 예술지상주의. 인간에게 신은 깃들지 않고 오직 인간이 만들어 낸 작품에만 깃든다니까.

에이미가 그렇게 말했으니까.

나는 항상 나부나의 곡이 좋았다.

곡이라고 해야 할까. 나는 원체 노래를 음악보다는 문학적인 측면으로 접근하는 경우가 많아서 그런지 나부나의 대표곡 속 시어나 주제가 항상 아름답다고 생각했다.

삶의 불안과 대면하는 건 항상 어려운 일이다.

해답없음의 비극. 그 불안을 이겨내지 못해서 우리는 항상 도망칠 길을 찾아나서니까.

도피처는 의외로 많다. 문명을 이룩하고 인간이 여지껏 해온 것이 삶의 진통제를 구조적으로 쌓아 올린 것이니까.

이별은 결국 잊어가기 마련이라든가 하는.

그런 뻔한 대안이 아니라 자기 나름의 서사를 쌓아올려 하나의 아름다운 이야기를 만든 나부나와 그 주변의 모두가 모여 쌓아올린 요루시카의 앨범은 내게 있어 참 좋은 이야기였다.

더 디테일하고 구구절절한 이야기도 많이 떠오르지만 구차하게 느껴져 이만 마쳐야겠다. 엘마의 일기장처럼.